Лицо искусства

Портрет как площадка для высказывания

В Музее русского импрессионизма открывается выставка «Точки зрения», посвященная двум близким разновидностям портретного жанра, автопортрету и портрету художника, в России первой трети XX века и сделанная на основе российских государственных и частных коллекций. Исторический материал выставки неожиданно смотрится вполне актуально сейчас, когда подлинная жизнь искусства стремится к таким непубличным, интимным способам существования.

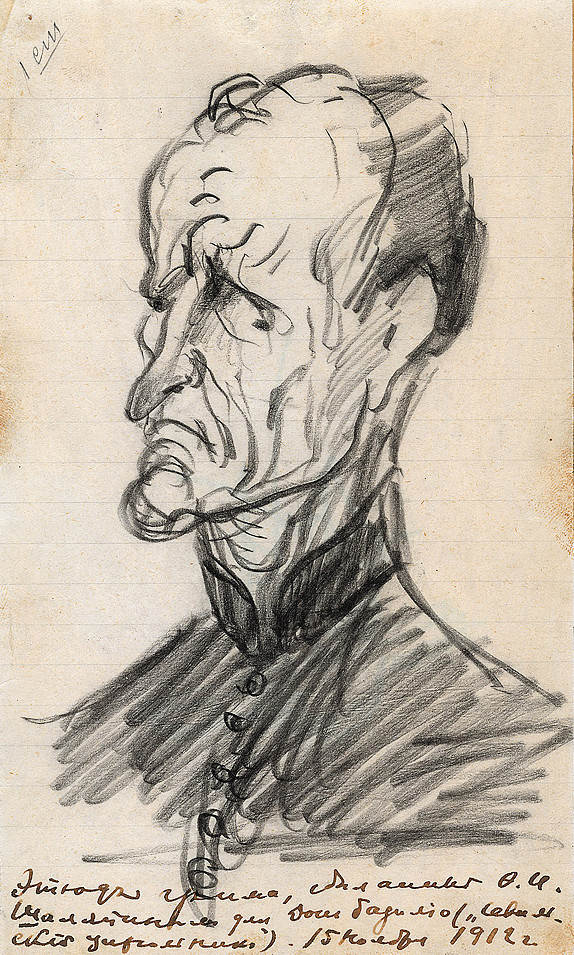

Прошлой зимой в Третьяковке устроили ретроспективу Роберта Фалька — видимо, это была главная выставка последних лет, со всех точек зрения. И с искусствоведческой: ломая привычную схему восприятия «авангарда, остановленного на бегу», она показывала, что вершина творчества Фалька приходится вовсе не на бубнововалетский период «бури и натиска», а на самые суровые годы сталинизма. И с человеческой: в творческой эволюции Фалька, вроде бы не замеченного в каком‑то особенном геройстве, было столько мужества, достоинства и верности самому себе — вопреки ужасу, обступавшему его со всех сторон. Среди поздних работ Фалька, живописца par excellence, более всего почему‑то запоминался один рисунок тушью — портрет Владимира Татлина 1947 года. Фальк и Татлин, ровесники, знали друг друга с юности, но не были особенно близки в те годы, когда последний ходил в главарях и комиссарах авангарда,— их не столько в жизни, сколько в истории сблизила общая судьба, судьба людей, вычеркнутых из советского искусства. Модное сегодня слово «эмпатия» тогда употреблялось в другом и, кстати, искусствоведческом смысле — в фальковском портрете Татлина нет эмпатии, а есть та степень взаимопонимания, сочувствия и эмоционального созвучия, когда художнику и модели слова не нужны, а тем, кто пытается описать портрет, слов катастрофически не хватает. И, вглядываясь в это моложавое, юношески открытое и одновременно по-старчески трагическое лицо, лицо того, кто не состарился со временем, а кого время насильно и безжалостно состарило, думаешь, что вот это, а никакой не стахановец, рабфаковка, колхозник, осоавиахимовка или рабкор, и есть подлинное лицо эпохи.

Фальковского портрета Татлина, хранящегося в Русском музее, в Музее русского импрессионизма не выставят — идея выставки «Точки зрения» не в том, чтобы показывать «лица эпохи», тем более что эпох тут несколько, и если в искусстве Серебряного века художник мог претендовать на такую роль, то в искусстве сталинской культурной революции — едва ли. Зато выставят примитивистско-кубистический, смешно пародирующий классический шаблон «художник с кистью перед мольбертом» «Автопортрет» Татлина 1910‑х годов из Костромского музея-заповедника — его можно будет сравнить с каким‑то странным, вымученным фотопортретом Моисея Наппельбаума, снявшего Татлина в 1928‑м, вернее, сравнивать эти два образа совершенно невозможно. Собственно, в этих сопоставлениях и состоит идея «Точек зрения», позаимствованная у ленинградского коллекционера Якова Рубинштейна, любителя подбирать портретные пары — к автопортрету художника его портрет работы другого художника: взгляды изнутри и извне, со стороны, но не постороннего, а сопричастного — собеседника, соратника, соперника.