Поездки за пустотой

Как Андрей Монастырский перевел в акции поэзию абсурда

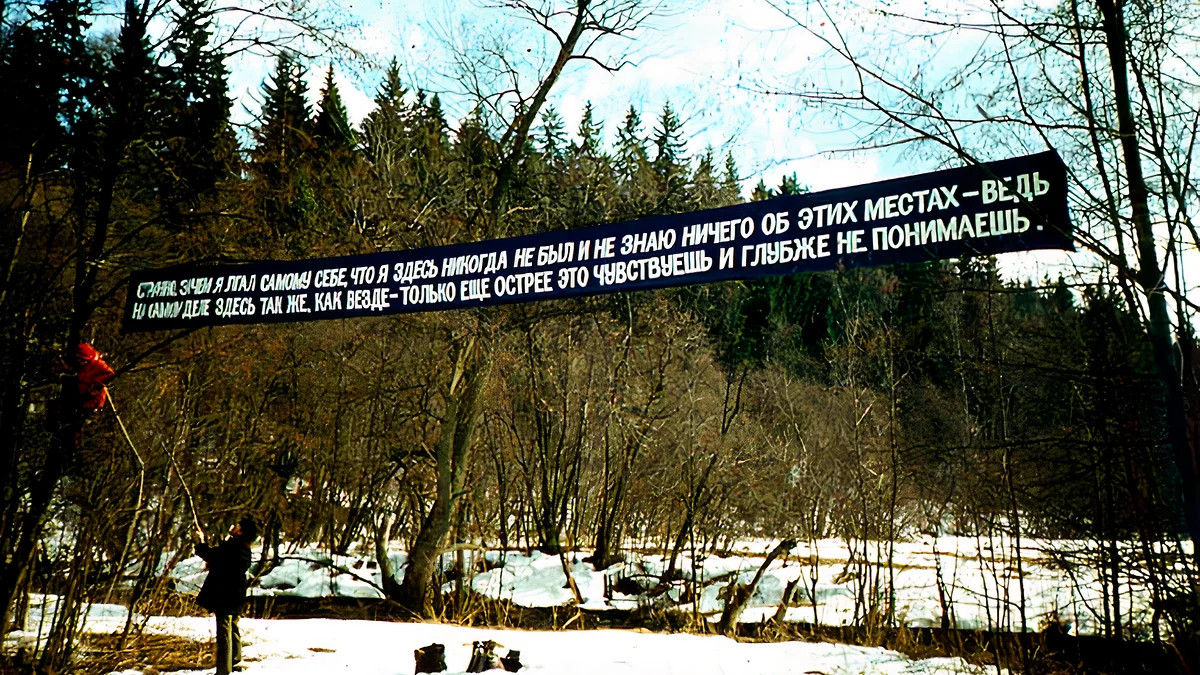

Художественные практики Андрея Монастырского и «Коллективных действий» обычно рассматривают в контексте московского концептуализма, что ставит машину интерпретации на рельсы, с которых невозможно соскочить. Акции «Коллективных действий» продолжаются по сей день — последняя состоялась в «Лосином острове» этой весной. Анна Толстова рассказывает, с чего начинался самый долгоиграющий проект московской концептуальной школы и как в середине 1970-х «Поездки за город» увозили художников из советской Москвы в экстерриториальную область абсурда.

13 марта 1976 года тридцать человек встретились на окраине Москвы. Они стояли в условленном месте на краю Измайловского поля и ждали. Через несколько минут из леса на противоположном краю поля вышли два человека, пересекли заснеженное пространство и вручили собравшимся отпечатанные на пишущей машинке справки, подтверждающие, что такого-то числа они присутствовали на таком-то мероприятии. Это было «Появление», первая акция «Коллективных действий» (КД), группы художников и поэтов круга московских концептуалистов, ставших участниками странного художественного проекта Андрея Монастырского. Активист и историограф дада Ханс Рихтер, отвечая на вопрос, чем же, собственно, отличается это движение от других версий авангарда, ведь и итальянские футуристы, и русские заумники выбрали ту же тактику скандала и так же упражнялись в алогизме, причем несколько раньше, утверждает: дадаисты искали смысл, который можно было бы противопоставить бессмысленности времени. В западной традиции эту бессмысленность времени, рождающую искусство абсурда, связывают с мировыми войнами: в ходе первой возникает дада, когда шок второй начинает проходить, проявляется нечто вроде неодадаизма. Но в России расцветы абсурда не совпадают с европейскими и как будто бы вызваны внутренними тектоническими сдвигами, хоть и соотносящимися с мировыми, но не равняющимися им.

Давно замечено, что в имени московского концептуализма прилагательное не столько указывает на локализацию явления, сколько подчеркивает его специфику и отличие от «классического» концептуального искусства. И эти исключительность и исключенность, вполне понятные для художественной среды, самозарождающейся за Железным занавесом, были усилены тем, что московский концептуализм разработал авторитарный язык для описания собственной деятельности, который плохо поддается переводу и на который вынуждена переходить, теряя критическую дистанцию, отечественная и зарубежная критика. Действительно, как будто бы сложно найти общий знаменатель между тавтологическим объектом, где фраза «четыре цвета четыре слова» выведена разноцветным неоном, и альбомом про «вшкафусидящего» персонажа, чья история рассказана в манере детской книги. Однако и теоретик концептуального искусства Джозеф Кошут, апеллируя к языковым играм Витгенштейна и реди-мейдам Дюшана, и праотец московского концептуализма Вагрич Бахчанян, утверждая, что «Мы рождены, чтоб Кафку