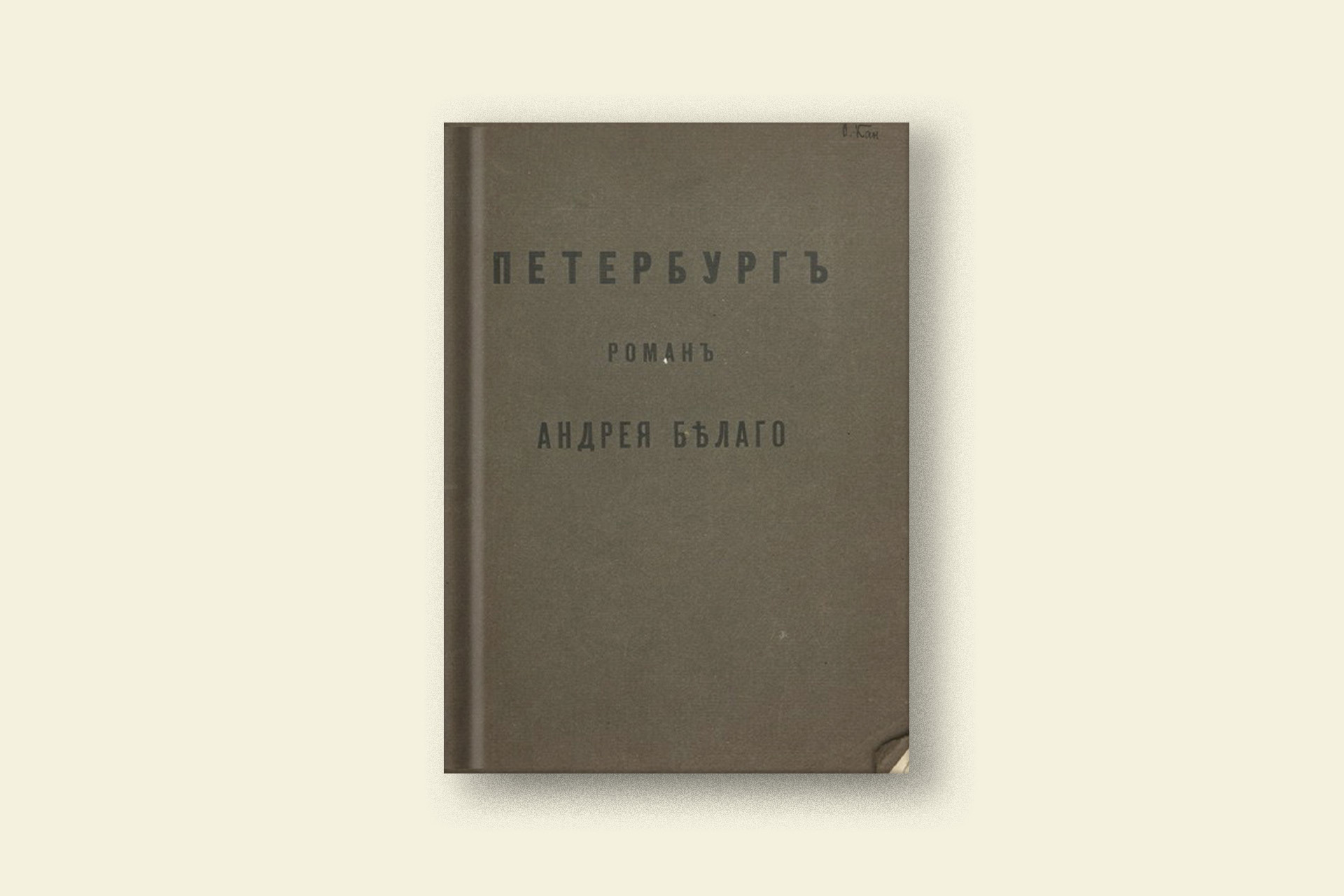

В лакированной карете. Лев Оборин о романе «Петербург» Андрея Белого

25 января прошла вторая встреча книжного клуба «Сноба». Егор Спесивцев поговорил с литературоведом Львом Обориным про «Петербург» Андрея Белого — один из главных модернистских городских романов XX века, написанный в революционной технике «потока сознания». Как устроена эта книга — в материале «Сноба»

«Петербург» Андрея Белого — это довольно сложная книга. Зачем ее читать?

Петербург того времени, о котором писал Белый, не очень похож на Петербург, который мы знаем по школьной программе. Это переходный этап между Петербургом Пушкина и Достоевского — и советским Ленинградом. Это преображение Белый в своем тексте предугадывает. Он пишет о звуке «октябрёвсковой песни», отсылая к 1905 году, который неповторим и который все это огромное городское пространство преображает.

Перед нами, с одной стороны, роман политический, с другой стороны, символический, наполненный отсылками к мистическим и философским учениям, занимавшим Белого. С третьей стороны, перед нами история, которую интересно распутывать, потому что в ней брезжит детективный сюжет. Но прежде всего «Петербург» стоит прочитать, потому что это мастерская, интересная, сложная, пугающая вещь, которая в воображаемом ландшафте русской прозы представляет собой вершину.

К слову об этом мастерстве: как «Петербург» устроен с точки зрения языка?

Мы можем открыть роман Белого на любом месте, начать его читать вслух и сразу же заметим, что в нем есть конкретный ритм. В первой редакции он построен на основе анапеста, то есть трехсложного размера с ударением на последнем слоге, во второй редакции это, по большей части, амфибрахий. Вот я открываю на странице 226 издание «Литературных памятников» и натыкаюсь там на такой фрагмент:

«В этот миг в окна глянуло солнце, яркое солнце бросало там сверху свои мечевидные светочи: золотой тысячерукий титан из старины бешено занавешивал пустоту, освещая и шпицы, и крыши, и струи, и камни, и к стеклу приникающий божественный, склеротический лоб; золотой тысячерукий титан немо плакался там на свое одиночество» — и так далее. Перед нами предстает некий солярный Петербург, тот самый, который Пушкин изображал, например, в парадном прологе к «Медному всаднику».

Но ведь у Петербурга Белого больше измерений?

Безусловно. В «Петербурге» мы обнаруживаем и оборотную сторону города — хтоническую, запутанную. По этому роману совершенно точно не получится составить туристический маршрут для прогулок по Петербургу, как это иногда делают с Достоевским. Из статей, например, Леонида Долгополова, который изучал этот роман, мы узнаём, что топография Петербурга у Белого к реальному Петербургу вообще имеет мало отношения.

При этом Белый безошибочно угадывал некую изнанку реальности, находил темное демоническое начало, контрапункт Востока и Запада, которые в Петербурге сходятся. Недаром в Петербурге есть египетские сфинксы — а сфинкса в Гизе Белый называл одним из главных откровений в жизни. Вообще противоборство Востока и Запада, которое в текстах Белого постоянно присутствует, идет от символистской философии, главным образом от Владимира Соловьева. В Петербурге, как в сплошь перпендикулярном городе, сплошь застроенном коробками, параллелепипедами, очень четко ощущается какая-то потусторонность, предощущение грядущей мировой борьбы. Революция — одно из стихийных воплощений этой борьбы, поэтому она Белому интересна.