Бессарабские друзья и знакомые Пушкина

Пушкинский род и Бессарабия

Род Пушкиных давно был связан с Бессарабией, со времен прадеда поэта, Абрама Ганнибала, когда осенью 1704 года восьмилетний плененный турками негритенок, сын царя из далекой Эфиопии, держал путь вместе с графом Саввой Рагузинским из Стамбула через Валахию и Молдову к Петру I. Мальчик был крещен в районе города Яссы, возможно – в церкви Трей Иерархь, племянником мутьянского (молдавского) господаря Константина Брынковяну, одним из представителей древнего и знаменитого рода князей Кантакузиных, с которыми поэт встретится в этой бессарабской ссылке. Затем Абрам Ганнибал участвовал в Прутском походе 1711 года в качестве денщика Петра I. Он вместе с императором проделал весь путь от крепости Сороки на Днестре до столицы княжества Ясс. «За Прутом, у молдавского села Семень, он праздновал именины своего крестного отца Петра Великого (по воле Петра Абрам и его старший брат Алексей, ранее носивший имя Абдул, были второй раз крещены в Вильне в июле 1705 года. – Прим. ред.). Отмечал Ганнибал у Семень и годовщину победы под Полтавой, сидя за одним огромным и дошедшим до наших дней «земляным столом» с Петром I, будущей Екатериной I, Дмитрием Кантемиром и другими», – писал известный пушкинист Виктор Кушниренко.

В Прутском походе участвовал и получил ранение Федор Петрович Пушкин, стольник государя, поручик Ростовского пехотного полка, он приходился дедом бабушке поэта – Марии Алексеевны Ганнибал (урожденной Пушкиной). Отец же Марии Алексеевны, Алексей Федорович, в 1737—1739 годах прапорщиком брал Хотин, за раною вышел в отставку в чине капитана. Юрий Алексеевич Пушкин, ее старший брат, был женат на Надежде Герасимовне Рахманиновой, которая являлась прямым потомком в 10-м колене молдавского господаря Штефана чел Маре (также известного как Стефан III Великий). В 1769—1771 годах в чине ротмистра он находился под Хотином, Брэилой, Бухарестом, Силистрией, дослужился до полковника. Согласно легенде, в 1821 году Александр Пушкин тайно перешел Прут и также побывал в Яссах, может, искал там свои молдавские корни.

После Русско-турецкой войны 1806—1812 года Днестровско-Прутское междуречье было присоединено к России, и на этой территории в 1818 году образована Бессарабская область, Устав которой был утвержден 11 марта. После присоединения Бессарабии к России Главным попечителем переселенцев на юге России стал сильный и волевой, к тому времени прославленный в военных баталиях, в том числе в битве под Аустерлицем, авторитетный генерал Иван Никитич Инзов.

По указу русского царя в Бессарабию…

«По указу его Величества Государя Императора Александра Павловича, Самодержца Всероссийского и прочая, и прочая, и прочая показатель сего, ведомства государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Александр Пушкин отправлен по надобностям службы к главному попечителю колонистов Южного края России, генерал-лейтенанту Инзову; почему для свободного проезда сей пашпорт из оной коллегии дан ему в Санкт-Петербурге мая 5 дня 1820 года». В этот же день А. И. Тургенев сообщил П. А. Вяземскому: «Участь Пушкина решена. Он завтра отправляется в ссылку». Пушкин вез с собой депешу от Коллегии иностранных дел к генералу Инзову, извещавшую последнего о предстоящем назначении его полномочным наместником Бессарабского края.

6 мая А. С. Пушкин и его «сорокадвухлетний дядька» Никита Тимофеевич Козлов покинули Петербург. До Царского Села вызвались проводить его лицейские друзья: Дельвиг и Яковлев. В Царском долго прощались, спрыснув дорожку, чтоб ехать не пыльно было. Наконец ссыльные сели на перекладные и по скучному белорусскому тракту тронулись в далекий южный путь. В дороге сразу же скинули городское платье: Пушкин – свой сюртук, Никита – «ливрею». В красных рубашках, опоясках и высоких сапогах поэт и его дядька выглядели колоритно. До этого Пушкин бывал только в Москве, Захарове, Петербурге, Царском Селе, да пару раз в селе Михайловском. Бессарабия – «сия пустынная страна» являлась не ссылкой для Александра Сергеевича, а переводом его на другое место службы в Коллегии иностранных дел, куда он попал после Лицея в 1817 году.

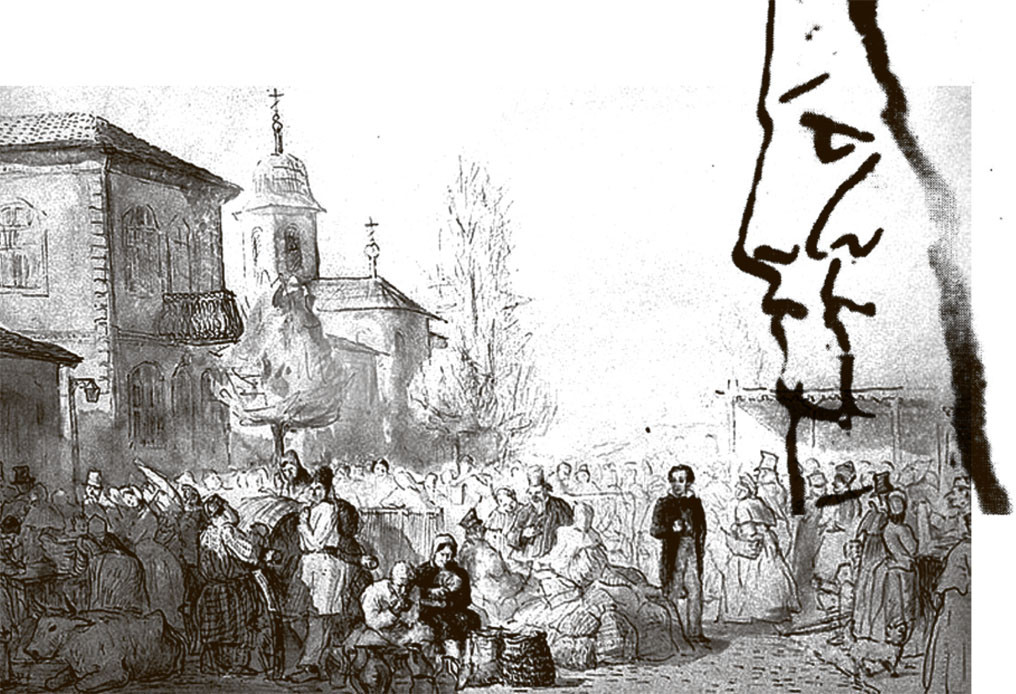

Кишинёв присоединили к царской России всего за десять лет перед тем, как туда приехал Пушкин. Город хранил многочисленные остатки недавнего турецкого владычества, живописный азиатский колорит еще сохранялся повсюду. Знатные молдавские бояре, известные в Бессарабии люди всё еще носили бороды, чалмы и красивые восточные одежды. В маленьком городке с кривыми грязными улочками на семи холмах находились несколько каменных церквей да боярских домов на 11 тысяч жителей. Правда, тут размещались новая митрополия, госпиталь, острог. В доме Тудора Крупенского имелась большая театральная зала, где шли спектакли. У других бояр каждый вечер собирались шумные компании с игрой в карты, с балами да сытными обедами. На спектаклях, вечерах и даже в храмах встречались много необычайно хорошеньких кукон и кукониц (женщин из привилегированного класса). Фамилию Пушкина молдаванам очень трудно было произносить, а потому они его прозвали «куконаш Пушка» (паныч Пушкин).

Федор Вигель пишет: «когда мы приехали в 1823 году, семь или восемь каменных домов торчали посреди сотни лачужек».

В 1866 году в «Русском архиве» вышли уникальные воспоминания военного историка генерал-майора Ивана Липранди о жизни поэта в Кишинёве. «Пушкин приехал в Кишинёв 21 сентября, а 22‑го этого месяца я возвратился из Бендер, где пробыл три дня, и в тот же вечер, в клубе, увидев новое вошедшее лицо с адъютантом Инзова, майором Малевинским, спросил его о нем и получил ответ, что это Пушкин, вчера прибывший в штат генерала, 23‑го числа я обедал с ним у М. Ф. Орлова и здесь только узнал, какой это Пушкин. С этого дня началось наше знакомство…».

Пушкин прибыл в Кишинёв 21 сентября 1820 года и остановился в тихом, скромном флигельке купца И. Н. Наумова, выстроенном из дикого камня, покрытом дранковой крышей. Пребывал в нем поэт до середины ноября. В распоряжении Александра Сергеевича были две комнаты, разделенные сенями. У входа стоял умывальный столик с медным кувшином и тазом. В одной из комнат жил Никита Козлов, в обязанности которого входило: постоянный догляд за внешним видом поэта, следить за его одеждой, бельем. Он стриг и брил его, относил письма на почту, брал их оттуда, приносил домой. Также следил, всегда ли у хозяина есть чистая бумага, чернила, перья. Ходил в лавку, покупал всё необходимое. И, кроме обязанностей служебных, выполнял еще и секретарские. В Кишинёве Пушкин получал жалование как служащий в канцелярии, но экономить деньги он не умел и тратил их, не задумываясь. Только благодаря практической сметливости «дядьки», который успевал какую-то часть средств придержать, приберечь, они не голодали и жили хотя и не богато, но вполне благополучно. Стихов, посвященных Козлову, у Пушкина нет, за исключением двух строчек, написанных в Кишинёве: «Дай, Никита, мне одеться: В митрополии звонят», которые означали, что пора идти к обедне. Медный перезвон колоколов в митрополии означал о времени церковной службы в русском храме на территории занимаемой администрацией русского наместника в Кишинёве. Церковь Пушкин посещал, но не строго регулярно и то по настоянию Инзова. Своего стола (по-нашему – кухни) поэт не держал, обедал то у Инзова, то у гостеприимных кишиневских друзей и знакомых, а иногда и в трактире. Никита кормился всегда у себя дома. Прощаясь с флигелем Наумова при переселении в дом наместника генерала И. Н. Инзова, Пушкин посвятил этому флигелю бессмертные строки: