Такой же разведчик, как мы

Как «Семнадцать мгновений весны» стали киноманифестом идеологии 1970‑х

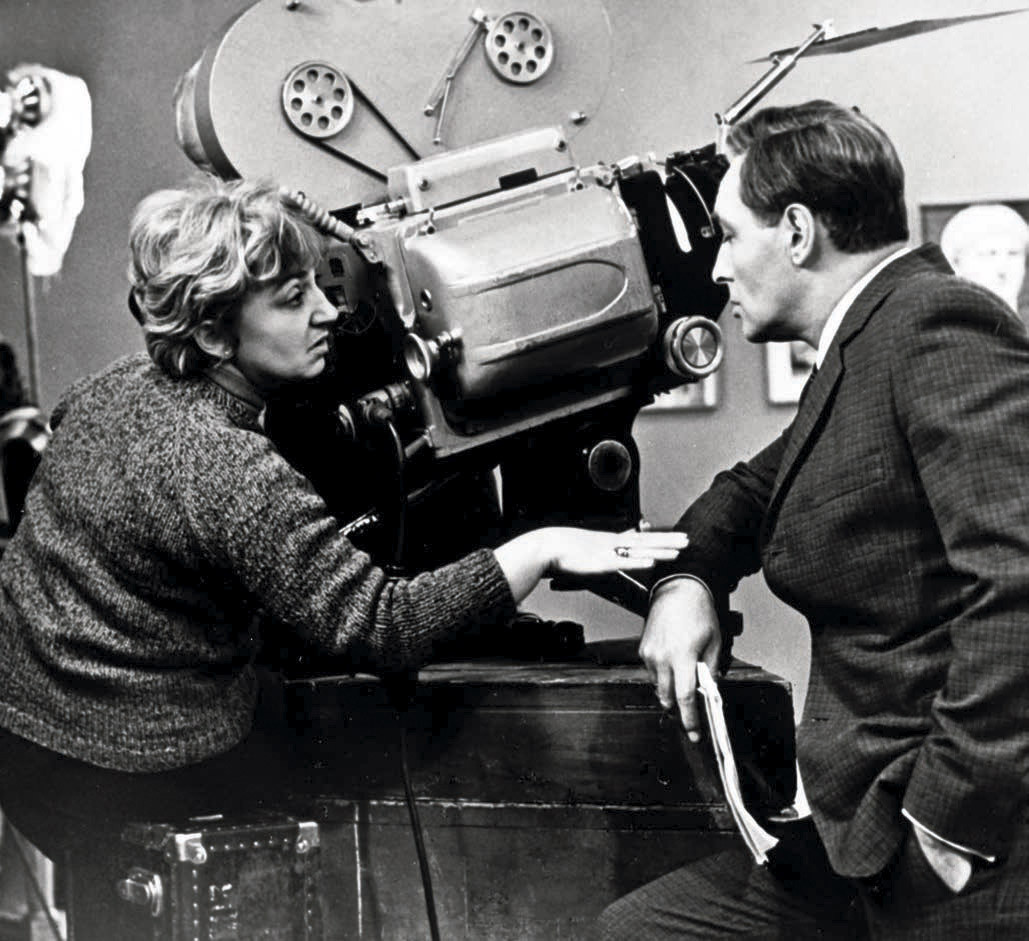

11 августа 1973 года по Первой программе Центрального телевидения началась трансляция двенадцатисерийного фильма Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны» — одного из главных произведений советской массовой культуры, мастерского, но на первый взгляд относительно прямолинейного сериала о разведчиках, на деле таящего в себе множество лукавых секретов и перевертышей. К 50‑летию великого фильма Игорь Гулин рассказывает, почему он не столько о войне, сколько о застое, и как в его героях советские люди узнавали себя.

Об этом фильме сложно писать: кажется, будто о нем сказано абсолютно все. «Семнадцать мгновений весны» вшиты в русский культурный код, национальную мифологию, коллективное бессознательное — как бы это ни называлось. Из‑за этого они кажутся объектом почти непроницаемым — как идеальный шпион. Вся возможная деконструкция, вся ирония уже вложены в миф, что сложился еще в 1970‑х, хотя бы в виде анекдотов про Штирлица. Последние образуют с фильмом Лиозновой — Семенова своего рода единый текст. Пересматривая «Семнадцать мгновений», невозможно не вспоминать их, но комические реминисценции не мешают действию. Напротив, кровавый абсурд шуточного цикла оттеняет чопорную медлительность сериала, добавляет еще один внутренний ритм к ритму календаря, хроники, тикающей музыки Таривердиева. Может быть, именно ритм, особое чувство времени — не интрига, не идеология, не драмы героя — главное в фильме Лиозновой.

Контекст

«Семнадцать мгновений весны» — самая знаменитая в длинной череде картин, героизирующих работу советских разведчиков, своеобразном цикле фильмов, стартовавшем в середине 1960‑х и снимавшемся до конца советской эпохи. Фильмы эти были сделаны по заказу, под патронажем и при непосредственном участии КГБ. Их, можно сказать, главным продюсером был лично Юрий Андропов (и к «Мгновениям» это тоже относится). Все вместе они рисовали новую, несколько конспирологическую картину советской истории, в которой протагонистами оказывались невидимые миру труженики разведки. Действие части этих произведений разворачивалось в героическую революционную эпоху («Сотрудник ЧК», 1963; «Пароль не нужен», 1967; «Адъютант его превосходительства», 1969), части — в современности (вершиной здесь был, без сомнения, «Мертвый сезон» Саввы Кулиша, 1968), но самый торжественный акт, конечно, приходился на годы Великой Отечественной войны.

Непосредственным предшественником «Семнадцати мгновений» был «Щит и меч» (1967) Владимира Басова по рома‑ ну Вадима Кожевникова — фильм, гораздо более совершенный эстетически и гораздо менее новаторский. Четырехчастная басовская эпопея — типичное кино о подвигах разведчика, опасных передрягах в тылу и на фронте. Правда, сделан он был с гораздо более человечной, лирической интонацией, чем было принято до того в чекистских фильмах. Сериал Лиозно‑ вой наследовал у басовского эту интимность шпионской работы, но переводил ее на принципиально новый уровень.

Интрига

Часть устоявшегося нарратива о месте «Семнадцати мгновений весны» в советской культуре — десятилетиями пестуемые создателями и поклонниками легенды о том, как во время первых показов фильма пустели улицы, как почти до нуля падал уровень преступности, как воссоединялись, переживая за Штирлица, почти распавшиеся семьи.

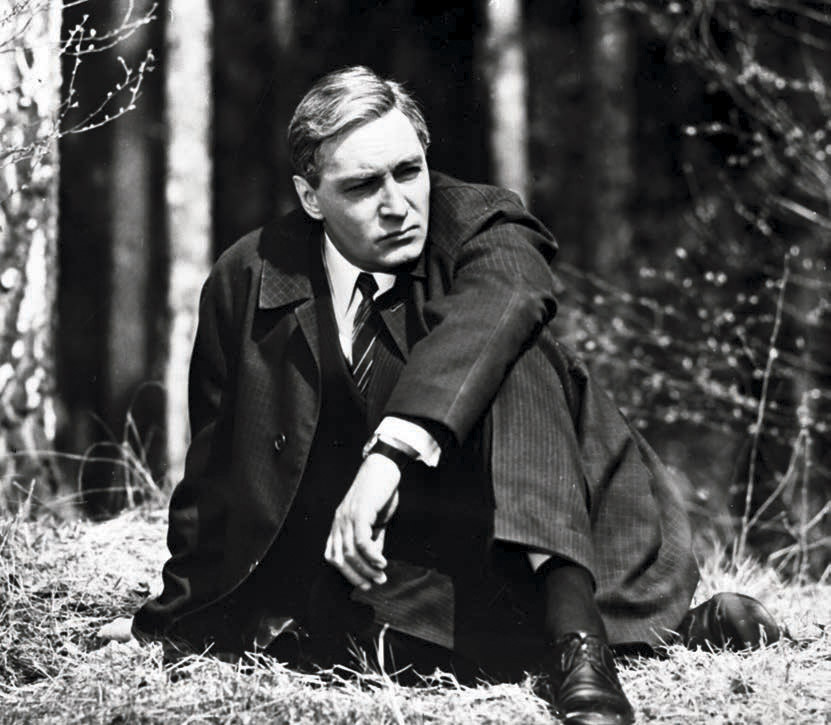

В этом гипнотическом воздействии фильма Лиозновой на народные массы есть нечто удивительное, учитывая, что снят он наперекор всем законам зрительского кино. «Семнадцать мгновений» состоят из бесконечных длиннот — многоминутного молчания и реплик, задумчиво повторяемых по несколько раз, проездов по Берлину и проходов по коридорам гестапо, долгих взглядов героя на небо с утками, в рюмку с коньяком и в глаза одиноких женщин, томительных сигаретных затяжек.

Незаметный с первого просмотра парадокс состоит в том, что основная часть действия представляет собой такую же ретардацию, выполняет задачу замедления. За интригами нацистских бонз — Гиммлера, Бормана, Кальтенбруннера, Мюллера, Шелленберга,— между которыми все 12 серий лавирует Штирлиц, крайне сложно уследить. В этой путанице вязнешь, начинаешь воспринимать ее как узор. Требуется усилие, чтобы заметить, что она даже ничем не кончается: Борман и Шелленберг обмениваются презрительными взглядами у входа в ставку фюрера, Мюллера вызывают к телефону — и все.

Для выполнения основной миссии Штирлица — остановить переговоры генерала Вольфа и руководителя резидентуры управления стратегических служб США Аллена Даллеса о сепаратном мире между рейхом и США — вся эта канитель оказывается совершенно излишней. Задача решается на редкость просто. Штирлиц шлет шифровку из Берна в центр, в Кремле проходит совещание, Сталин диктует письмо Рузвельту с требованием прекратить это безобразие, заодно восхваляя советских разведчиков («Мои информаторы — очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно»). Пока за кадром звучит текст сталинского письма, Штирлиц вновь печально идет по городу.

Если бы эта интрига разворачивалась экономно и динамично, «Семнадцать мгновений» были бы обычным шпионским триллером. Особенность сериала Лиозновой в том, что сюжетно «лишнее» здесь и есть главное. Оно создает фактуру, ту плотность времени, которую мы в первую очередь потребляем, наблюдая за приключениями Штирлица.

Время

Любимое занятие поклонников сериала — выискивать в нем огрехи и анахронизмы (это особое удовольствие — находить недостатки у чего-то до боли любимого). Их очень много: прически и гражданские костюмы по моде 1960-х, убранство кафе, песни Эдит Пиаф, величие которой Штирлиц объясняет пастору Шлагу. Несмотря на квазидокументальную эстетику, кадры хроники, до предела внимательное отношение к деталям, тот 1945 год, что показывают нам «Мгновения», не совсем равен себе. Он зависает между скрупулезно реконструированной исторической реальностью и метафорой.

Время действия сериала — февраль и март сорок пятого. Финал его, как сообщает нам закадровый голос Копеляна, разворачивается за сорок пять дней до победы (работает гипнотизирующая магия чисел). Штирлиц о грядущем торжестве еще не знает, а мы уже знаем. Судьба рейха решена, жалкая суета его вождей не имеет особого значения. Мы ждем конца, и во многом здесь — корень медитативной заторможенности фильма. Предпоследнее время режима растягивается, как минуты перед смертью. Каждая серия «Мгновений» обрывается клиффхэнгером, остросюжетным поворотом (часто они, впрочем, крайне неубедительны). Однако на деле его принцип — антисаспенс. Конец предопределен, а герои фильма, не зная того, ждут исполнения пророчества.

Впрочем, в последней серии закадровый голос сообщает нам то, что уже знает Штирлиц: это не конец, все только начинается. Здесь — оборотная сторона медали. Кажется, что «Семнадцать мгновений весны» имеют свой ключ вне реальности самого фильма. Подлинный жанр сериала Лиозновой — приквел. Конец одной истории получает смысл как начало другой: финал Великой Отечественной войны разыгрывается как пролог холодной.

Поэтому в центре сюжета оказывается не столь уж примечательная операция «Санрайз». На деле речь шла просто о капитуляции части немецких войск в Италии, ничем особенно не угрожавшей Советскому Союзу. Однако из эпохи железного занавеса переговоры Вольфа и Даллеса переозначивались как первая ласточка холодной войны — нож в спину, предательский сговор, потребный нацистам и либералам, чтобы предотвратить распространение коммунизма, а при большей удаче — совместными усилиями стереть СССР с лица земли.

Именно здесь — источник всей явно глубоко продуманной анахронии фильма Лиозновой. Его персонажи живут уже в другом, будущем времени — времени не бомбежек и зверств, но интриг и выжидания, торговли и циничных союзов, мелких и крупных предательств. В холодной войне было мало героического. Если сформулировать идеологическую миссию лиозновского сериала максимально просто, она состояла в том, чтобы закрепить у разведчиков 1960–1970-х достойную родословную: представить утомительные противостояния послевоенных Востока и Запада как прямое продолжение битв Великой Отечественной.

Метафора

Военное время фильма Лиозновой — сверхдостоверное, переполненное мелочами и подробностями и одновременно совершенно ирреальное. Это мерцающая полупустая форма. Заложенная в устройстве сериала подтасовка — 1940-е как 1970-е — делала «Семнадцать мгновений» открытыми для самых разнообразных интерпретаций, в том числе вовсе не закладывавшихся создателями. Во многом этот потенциал двусмысленности, может быть, и не осознаваемый, но интуитивно улавливаемый зрителями самых разных социальных и культурных слоев, обеспечивал сериалу его безумную популярность. (Анекдоты штирлицевского цикла эту двусмысленность доводили до предела.)

Об этом замечательно пишет литературовед Марк Липовецкий в статье «Искусство алиби» — пожалуй, лучшем тексте о фильме Лиозновой. «Семнадцать мгновений весны» скрытым образом отражали модус существования человека застоя и еще в большей степени — его идеализированную фантазию о себе. Речь прежде всего о сочетании внешнего цинизма и внутренней свободы.

Макс Отто фон Штирлиц — штандартенфюрер СС. Большую часть своего времени он проводит как высокопоставленный работник службы безопасности Третьего рейха. Он честно играет по писаным и неписаным правилам нацистского государства: плетет заговоры, регулярно подставляет и обманывает своих коллег, иногда убивает мешающихся агентов выстрелом в спину. Отличие Штирлица от его ближайшего окружения в том, что все эти не слишком приглядные вещи он делает ради высокого идеала, служения своей настоящей родине. Сам он, впрочем, иногда путается и начинает называть родиной Германию; вести честный самоотчет в его двойном существовании — тоже подвиг.

Примерно так была устроена жизнь любого человека, решившегося сделать карьеру в советской системе. Совсем необязательно в органах безопасности или партийном аппарате: существование в системе кинематографа или печатной литературе в этом смысле не так уж сильно отличалось. Нужно было уметь лицемерить, интриговать, выдавать одно за другое, унижаться и унижать, сохраняя убежденность, что делаешь ты это ради чего-то высокого и нужного, имеешь достойную, а возможно, даже великую цель. В общем почти любой советский человек был сам себе двойным агентом. В качестве иллюстрации такого плутающего сознания можно вспомнить хотя бы дневники Юрия Нагибина — наверное, самый откровенный самоотчет советского интеллектуала-конформиста из всех нам доставшихся.

Узнавание

Люди семидесятых были уставшими и разочаровавшимися людьми шестидесятых. Будто бы специально, чтобы показать схожесть опыта поколения с происходящим на экране, Лиознова населила свой рейх знаковыми актерами оттепели: Визбор, Табаков, Куравлев, Светличная и, конечно, Тихонов. В своих нацистских формах они выглядели элегантно и бесконечно обаятельно. Это был почти шокирующий разрыв с утвердившейся еще во время войны советской традицией изображения нацистов: они всегда выглядели бесчеловечными монстрами, как, скажем, в «Радуге» Донского, либо карикатурными уродцами, как у Чиаурели в «Падении Берлина» (стоит сказать, что сам роман Семенова к этой традиции стоит гораздо ближе, чем его экранизация).

Из-за вызывающего расхождения привычного амплуа актеров и их ролей «Семнадцать мгновений весны» иногда производят впечатление капустника: будто взрослые советские люди, как дети, играют в фашистов. Позднесоветских людей они настойчиво выдают в себе самой манерой игры: ужимки, подмигивания, намеки, мюллеровское «Хайль Гитлер, друзья мои». Коридоры и кабинеты, где разворачиваются их интриги, тоже напоминают советскую контору — только почище (плюс — переходящий из одной декорации в другую бюст фюрера вместо Ленина). Сам модус их отношений с режимом тоже выглядел знакомо: нацисты Лиозновой проповедуют идеологию, в которую давно не верят, но без поддержания которой никак не получится спокойно заниматься своим делом (пусть даже это дело — пытать физиков и священников). В общем Третий рейх «Семнадцати мгновений» сильно походил на поздний Советский Союз, только — как это ни парадоксально — немного идеализированный. В первую очередь — гораздо более стильный.

В динамике советской культуры брежневского периода можно заметить печальную иронию. В середине 1960-х критики и чиновники громили за невольную ассоциацию двух авторитарных режимов «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. Спустя восемь лет держащиеся на этой интуиции «Семнадцать мгновений» получают все возможные награды и восторги функционеров — от киношного начальства до генерального секретаря. (Как известно, Брежнев не раз пересматривал лиозновский сериал и хотел сам вручить Героя Советского Союза Штирлицу, полагая что Максим Максимович Исаев — реальное лицо.)

Идеология

Возникает очевидный вопрос: закладывала ли все это двоемыслие в свой фильм Татьяна Лиознова? Вряд ли. Похоже, она была искренним советским патриотом, причем довольно консервативного толка: даже в интервью 1990-х она рассказывала, как расплакалась, прочитав выдуманное Семеновым письмо Сталина. Однако Лиознова не случайно стала самой успешной женщиной в советском киноистеблишменте. Судя по воспоминаниям, сама она отлично владела искусством аппаратной игры, давления, убеждения, интриги и, похоже, не видела противоречия между этими навыками и своими идеалами. Можно сказать, что противоречия здесь и правда не было, или скорее, что это было необходимое противоречие.

«Семнадцать мгновений весны» — может быть, главный и точно самый успешный киноманифест идеологии 1970-х. Застойный официоз не мог быть твердокаменным, как сталинский, или напористым, как оттепельный. Он мог быть только немного лукавым — как одетый в дорогие западные костюмы, но верный водке, картошке и народным напевам Штирлиц. Он должен был как-то увязать преданность революционной традиции и постоянное отступление от нее ради нужд момента, дать формулу сочетания идеализма и прагматизма, упорности и изменчивости, умения балансировать, необходимого, чтобы выживать в мире 1970-х, и интеллигентам, и художникам, и чиновникам. Штирлиц и был обаятельным и возвышенным воплощением этой формулы.

Зеркало

Казалось бы, в аналогии времени действия сериала и времени его создания есть очевидная нестыковка. С одной стороны, последние дни обреченного рейха, Берлин под бомбами, наступающие советские войска, неотвратимость краха. С другой — тягучее, малособытийное, будто бы не имеющее конца время реального социализма. У этих двух темпоральностей на первый взгляд мало общего. На деле культура застоя, официальная и подпольная, вся пронизана чаянием конца — хоть какого-то разрешения противоречий эпохи, неизвестного события, в котором ее бестолковщина вдруг обретет смысл.

«Семнадцать мгновений весны» давали советскому зрителю нечто вроде зеркала катастрофы. Эта катастрофа была чужой, заслуженной (речь ведь шла о нацистах) и одновременно красивой, как висконтиевская «Гибель богов», вышедшая за четыре года до «Мгновений». В катарсическом финале должны были бы погибнуть все, включая и Штирлица (спустя десятилетия после выхода фильма Лиознова откровенно намекала, что герой Тихонова едет на смерть). Как всякая трагедия, он должен был принести очищение — эстетическое оправдание всего лицемерия, компромиссного существования человека застоя. Но финала мы не видим — он вынесен за скобки. Неотвратимая трагедия придает суетливой жизни смысл, но пока что жизнь еще длится и в перерыве между переменой масок можно сесть на обочину, печально посмотреть на птичек и выглядеть очень красиво. Конечно, все это великолепный ласкательный самообман, но именно в нем — тайный источник того немного перверсивного удовольствия, которое приносит сериал Лиозновой.

Фото: РИА Новости, Киностудия им. М. Горького

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl