Эпизод пятый: «Работа трёх»

Эпизоды «Революции вундеркиндов»

Судьба ещё не опубликованной рукописи

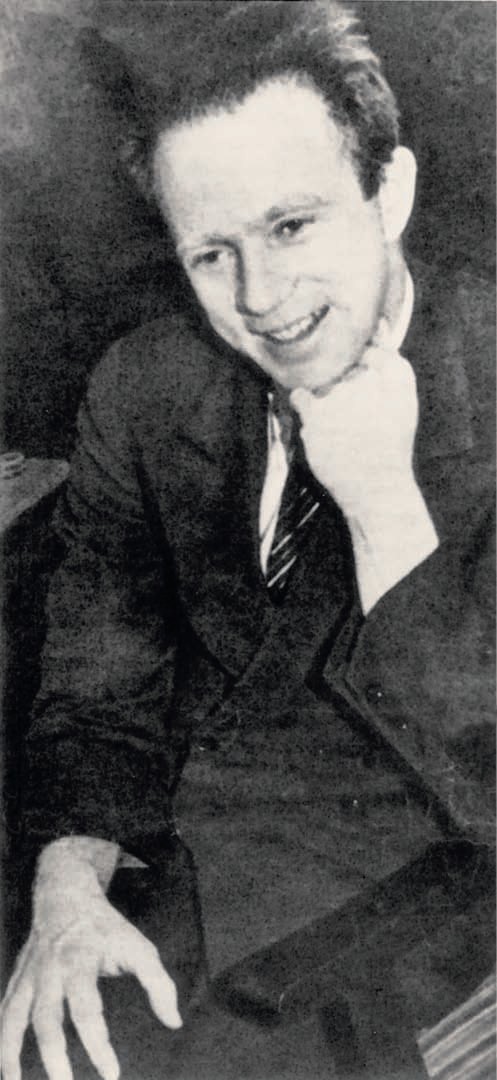

Из Англии Вернер Гейзенберг отправился прямиком на остров Рюген, где проходил всегерманский слёт бойскаутов. Здесь он смог полностью отключиться от физики. В письме домой от 9 августа 1925 года Вернер сообщает: «Собственно, я был бы рад урвать немного времени для сна, но вокруг столько прекрасного: купание, игры, чтение, пение, каждый день заполнен приключениями, хождениями под парусами, ночными купаниями в море, невозможно описать, как это всё прекрасно»1.

Активный отдых на Балтийском море продолжался до 15 августа, затем Вернер поспешил в родной Мюнхен, чтобы встретиться с родителями и побродить по любимым баварским горам. Далее его путь лежал снова на север, сначала в Данциг, где 9 сентября состоялась физическая конференция, а потом в Копенгаген, там он должен был отработать в Институте Нильса Бора стипендию Рокфеллеровского фонда. В Гёттинген он больше не вернулся, но связь с коллегами продолжалась.

Ещё в Мюнхене Вернер получил письмо от Макса Борна, в котором профессор сообщил ему, что продолжает исследования по квантовой механике и вместе со своим новым помощником Паскуалем Йорданом продвинулся в развитии идеи Гейзенберга, изложенной в ожидающей выхода в свет статье. Эта новость обрадовала молодого учёного, в ней он увидел подтверждение правильности своего подхода, в чём он всё-таки немного сомневался. Конечно, он знал, что Борн одобрил результаты озарения на Гельголанде, так как послал его статью «О квантовотеоретическом истолковании кинематических и механических соотношений» в журнал «Zeitschrift für Physik» — в Мюнхене Вернер получил два экземпляра вёрстки статьи для корректуры. Но то, что профессор сам развивает это направление, говорило о перспективности его подхода.

Один экземпляр вёрстки своей статьи Гейзенберг вернул в редакцию журнала с исправлением ошибок, а второй, как обещал, отослал в Кембридж профессору Фаулеру, а тот передал её своему ученику Полю Дираку с вопросом: «Как она Вам?»

У Гейзенберга оставался только оригинал статьи, но и с ним он вскоре расстался: Макс Борн передал просьбу Йордана, прислать экземпляр статьи для работы. Вернер выполнил просьбу Борна, но взамен хотел бы получить последние результаты совместной работы Борна и Йордана. В открытке, отправленной Паскуалю 20 августа, Гейзенберг писал: «От Борна я слышал, что вы добились большого прогресса в квантовой механике, и мне бы, естественно, хотелось больше узнать о ваших расчётах. По словам Борна, Вы хотели получить вёрстку моей работы. Так как, к сожалению, вёрсток у меня больше нет, я посылаю Вам рукопись. Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы могли мне в ближайшее время сообщить о ваших расчётах»2.

Спустя сорок с лишним лет Дирак вспоминал: «У меня была серьёзная причина восхищаться Гейзенбергом. Он и я были студентами и исследователями в одно и то же время, мы с ним примерно одного возраста, и мы работали над одними и теми же вопросами. Гейзенберг имел успех там, где я провалился. К этому времени накопилось огромное число спектроскопических данных, и Гейзенберг нашёл правильный путь, как их понять. Этим он открыл золотой век теоретической физики, и несколько лет спустя любому второсортному студенту было не трудно получить первоклассные результаты»3.

Получив текст статьи Гейзенберга, Поль Дирак стал искать подходящую математическую форму для нового подхода и вскоре построил непротиворечивую модель, описав её в статье «Фундаментальные уравнения квантовой механики»4, вышедшей в свет 1 декабря того же 1925 года. Отвечая любезностью на любезность, Дирак послал Гейзенбергу вёрстку своей статьи, и тот «прочитал необыкновенно прекрасную работу о квантовой механике с огромным интересом»5.

Заканчивая историческую статью «О квантовотеоретическом истолковании кинематических и механических соотношений», Гейзенберг откровенно пишет о недостаточном её математическом основании и выражает надежду, что более продвинутые в математике коллеги помогут исправить этот недостаток: «Можно ли метод определения квантовотеоретических данных на основе соотношений между наблюдаемыми величинами, подобный предложенному здесь, уже считать в принципе удовлетворительным, или же этот метод всё ещё представляет собой слишком грубый подход к физической, с самого начала явно очень сложной проблеме квантовотеоретической механики, — это станет ясным только после глубокого математического исследования метода, применённого здесь лишь очень поверхностно»6.

Можно сказать, что автору повезло: статья ещё не успела выйти в свет, а он уже нашёл в двух научных центрах — Гёттингене и Кембридже — последователей, успешно решивших мучавшую его проблему. Макс Борн и Паскуаль Йордан в Германии и Поль Дирак в Англии практически одновременно построили адекватный математический аппарат, ставший фундаментом новой науки — квантовой механики.

Матричная механика

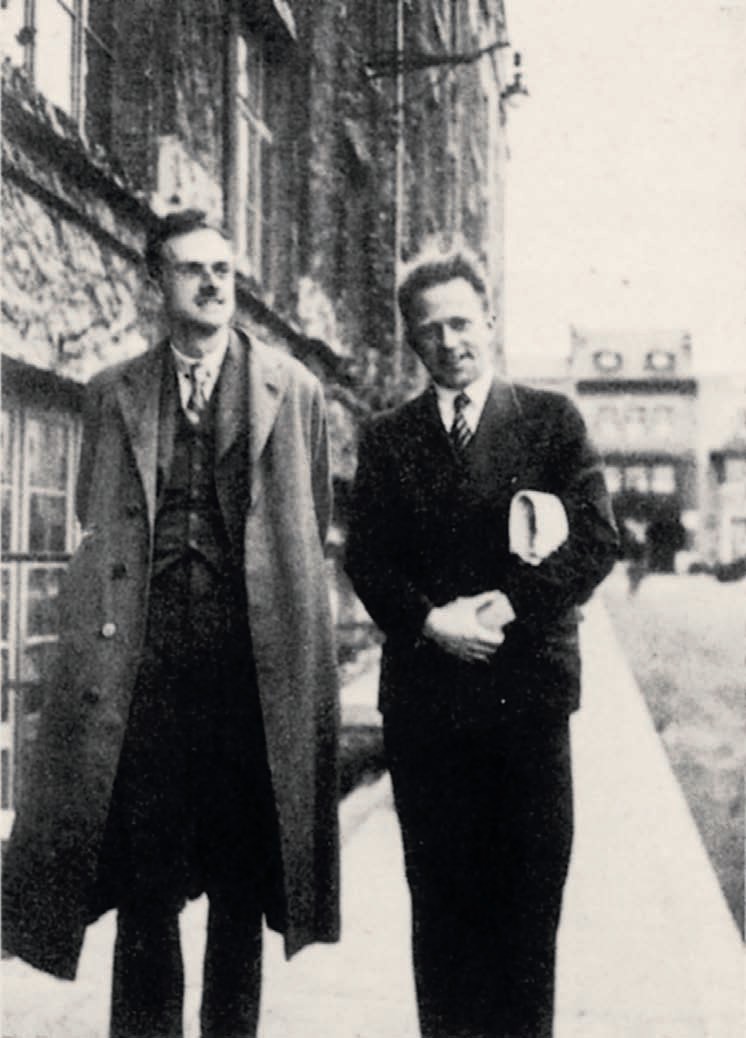

Через много лет после описываемых событий Макс Борн вспоминал: «К концу летнего семестра, в первых числах июля 1925 года, он [Гейзенберг] пришёл ко мне с рукописью, предложил прочитать и решить, достаточно ли она ценная, чтобы быть опубликованной. Одновременно он попросил дать ему досрочный отпуск до окончания семестра, так как его пригласили прочитать доклад в Кавендишской лаборатории в Кембридже. К этому он добавил, что, несмотря на интенсивные старания, ему не удалось добиться прогресса в развитии содержащихся в его исследовании размышлений, и он предложил мне самому попробовать это сделать, что я ему обещал»7.

Как подчёркивал Борн, он не сразу прочитал статью Гейзенберга, так как устал к концу семестра и избегал дополнительной интеллектуальной нагрузки. Но когда всё же заглянул в текст ассистента, то был восхищён результатами. Он сразу понял и оценил смелую идею Гейзенберга использовать амплитуды переходов в качестве аналогов коэффициентов классического разложения в ряд Фурье. Только в квантовой теории про ряды нужно было забыть, а использовать лишь наборы коэффициентов и специальное правило умножения для этих наборов.

О том, что амплитуды переходов должны играть существенную роль в квантовой теории, Борн не раз говорил слушателям своего семинара. То, что сделал Вернер Гейзенберг, Макс Борн оценил как «большой шаг вперёд» в реализации этой программы8. Не раздумывая, профессор послал статью своего ассистента в редакцию журнала «Zeitschrift für Physik». Она вышла в свет с датой поступления в редакцию 29 июля.

Скромный и щепетильный в вопросах научной этики Макс Борн никогда не ставил под сомнение приоритет Вернера Гейзенберга в создании квантовой механики. В речи по случаю вручения Нобелевской премии за 1954 год Борн рассказывал о всё возрастающих трудностях, с которыми сталкивались исследователи атомов и спектров, пока Гейзенберг «не разрубил гордиев узел проблем одним философским принципом и не заменил догадку математическим правилом. Этот принцип гласит, что понятия и представления, которые не соответствуют никакой наблюдаемой действительности, не должны использоваться в теоретических описаниях. Гейзенберг отбросил представление об электронных орбитах с определёнными радиусами и периодами обращения, так как эти величины не наблюдаемы, и потребовал, чтобы теория строилась с помощью квадратичной схемы»9.

Борн даже не упомянул при этом, что отмеченный «философский принцип» новой квантовой теории рассматривался им самим ещё в 1919 году, когда он профессорствовал во Франкфурте-на-Майне. Бывший в те годы его ассистентом Альфред Ланде, говоря о развитии квантовой механики, позднее вспоминал: «Годами ранее Борн поддерживал тогда ещё еретическую идею, что все пространственно-временные механические модели атома не отражают физическую реальность, то есть не поддерживаются никаким опытом, так как опыт даёт информацию только об энергии состояния, частоте и интенсивности, но никогда о мгновенном положении и скорости электронов; мгновенные состояния являются, напротив, принципиально ненаблюдаемыми, и все образы пространственно-временных изменений мгновенных состояний, следовательно, все модельные представления являются ненужными или несогласованными с наблюдениями»10.

Это утверждение Альфреда Ланде подкрепляется сохранившимся письмом Макса Борна, написанным 21 декабря 1919 года юному Вольфгангу Паули, тогда ещё студенту Мюнхенского университета. Паули опубликовал в «Трудах Немецкого физического общества» заметку, в которой критиковал работу ученика Гильберта, цюрихского профессора Германа Вейля о напряжённости поля внутри электрона. Паули отмечал, что использование этой физической величины некорректно, так как напряжённость определяется по силе воздействия на маленькое «пробное тело», а тела меньше электрона нельзя представить. И Паули подчёркивает ту же мысль, к которой пришёл Гейзенберг спустя шесть лет: «Уверенно можно рассуждать только о том, что относится к принципиально наблюдаемым величинам»11. В письме своему будущему ассистенту Паули профессор Борн комментирует этот принцип: «Вашу работу в последнем выпуске „Трудов Немецкого физического общества“ о теории Вейля я прочёл с громадным интересом. Особенно заинтересовало меня Ваше замечание в конце, что Вы применение теории континуума к внутренности электрона считаете бессмысленным, так как при этом речь идёт о принципиально ненаблюдаемых вещах. Именно эти соображения я уже давно поддерживаю, правда, до сих пор без положительного успеха, позволившего бы найти выход из всех квантовых сложностей, исходя из совершенно принципиальных положений: нельзя переносить понятия пространства и времени как четырёхмерного континуума из макроскопического мира ощущений в мир атомный, это требует, очевидно, другого типа числового многообразия в качестве адекватного образа. Но как это можно было бы сделать, я не знаю. Хотя я ещё не так стар, всё же не так молод и слишком загружен, чтобы какое-то решение могло прийти мне в голову. Это Ваше задание. После всего, что я о Вас слышал, именно Вы призваны решить эту проблему»