Препарируя неравенство

После резкого снижения, произошедшего в 2022 году, неравенство в России снова растет. Впрочем, пока очень слабо, и к тому же это мотивировано хорошими для всей экономики факторами — ростом зарплат специалистов в топовых отраслях, и возращением капиталов, сопровождающимся ростом пассивных доходов их владельцев

К проблеме неравенства в России всегда было особое отношение. После перехода в мир капитализма разрыв в доходах и имуществе между самыми богатыми и самыми бедными начал стремительно расти, причем его рост продолжился и в благополучные «нулевые». Пик неравенства пришелся на 2007 год.

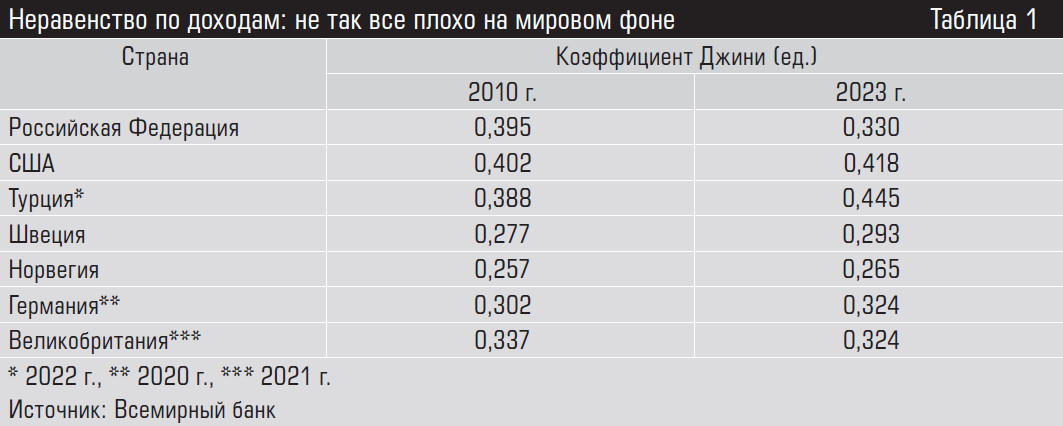

После финансового кризиса 2007–2008 годов неравенство сначала стабилизировалось, потом начало снижаться. Однако, как напоминает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Аксенова, после 2007 года уровень неравенства оставался значительно выше, чем в 1990-е, и существенно превышал средние показатели по Евросоюзу. Хотя, если мы посмотрим на таблицу с коэффициентом Джини на 2010 и 2023 годы, то увидим, что на фоне других стран именно по неравенству доходов ситуация у нас приемлемая. Более того, за этот период она стала лучше, чего не скажешь о многих других странах (см. таблицу 1).

Как поясняет Анастасия Аксенова, в 1990-е важной причиной неравенства стала ваучерная приватизация, которая позволила относительно узкой группе лиц сконцентрировать крупные активы, а мы бы сказали, позволила сформировать первичный класс собственников, которые априори должны были богатеть быстрее, чем все остальные слои населения. Сыграло роль и то, что с 2001 по 2021 год в России действовала плоская шкала НДФЛ — 13%, что, естественно, не способствует сокращению разрыва между богатыми и бедными. В то же время с 2000-х годов государство проводит перераспределительную социальную политику, повышая МРОТ, пенсии и выплаты, и это помогает снижать бедность, хотя не всегда эффективно уменьшает разрыв между крайними группами.

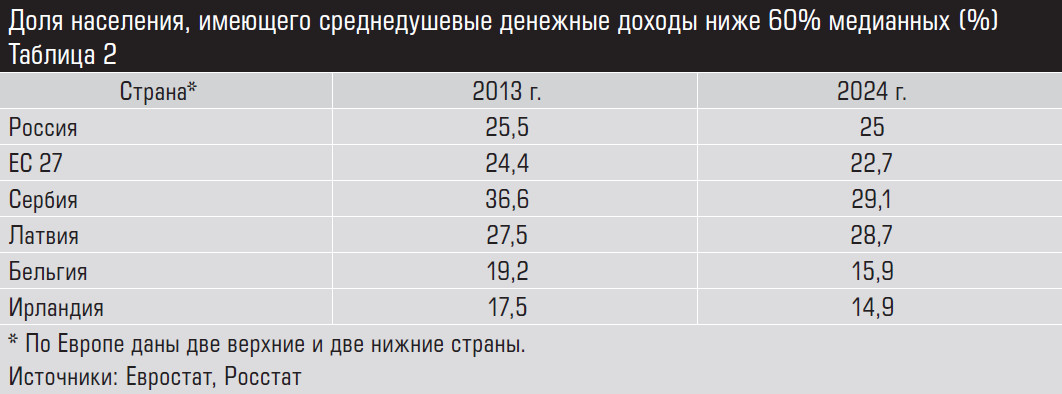

Доля россиян, находящихся за чертой бедности, за двадцать лет сократилась в два с половиной раза — с 17,8 до 7,4%, или с 25,4 млн до 10,8 млн человек. Еще один важный показатель, характеризующий бедность в широком смысле, — доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 60% медианных, — рассчитывается Росстатом лишь с 2013 года, и тут у нас за последние 11 лет серьезных изменений не произошло: эта доля практически не изменилась, оставшись на уровне 25%.

Рост неравенства на фоне снижения бедности кажется странным, но на самом деле этому есть математическое объяснение: доля доходов самых бедных в общем объеме доходов населения очень низкая — например, на первый дециль в 2024 году пришлось всего 2% всех доходов. Тогда как доля богатых в доходах, наоборот, чрезвычайно велика — только на 10-й дециль в 2024 году пришлось 30% всех доходов. Соответственно, даже увеличив доходы самых бедных вдвое, мы не увидим сильных изменений ситуации с неравенством, а кроме того, другие факторы могут просто «съесть» это влияние, что и происходит в последние годы (об этом ниже).

В 2011 году журнал «Эксперт» провел исследование, как изменился уровень жизни населения России за период 1990–2008 годов. Тогда выяснилось, что покупательная способность среднемесячного дохода с 1990 по 2008 год выросла на 45%, но модальный, то есть «самый популярный» доход существенно снизился. В то же время появились не очень многочисленные группы с доходами, существенно превышающими средний. Ко времени, когда проводилось исследование, с начала рыночных реформ прошло почти 20 лет, и за этот срок неравенство по доходам выросло в несколько раз: если в 1990 году коэффициент фондов (соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) составлял 4,4, то в 2008 году он достиг 16,9.

Экономика тянет обеспеченных

Еще один парадокс: вопреки опыту 1990-х, когда неравенство росло на фоне серьезных экономических проблем, в новом тысячелетии в России неравенство растет в периоды роста экономики и снижается в периоды кризисов. Такое действительно бывает, если доходы богатых сильнее зависят от состояния экономики, чем доходы бедных, — речь идет о том, что доходы владельцев бизнесов, зарплаты руководителей всех уровней и отдельных востребованных в моменте специалистов в периоды подъема растут быстрее, чем доходы всех остальных. Кроме того, у владельцев недвижимости и капитала доходность тем выше, чем крупнее/дороже их объект и чем больше денег у них на счете. Да и свободной для коммерческого использования собственности и сбережений для инвестирования у менее обеспеченных слоев часто вообще нет.

Теперь пора перейти к свежим данным.

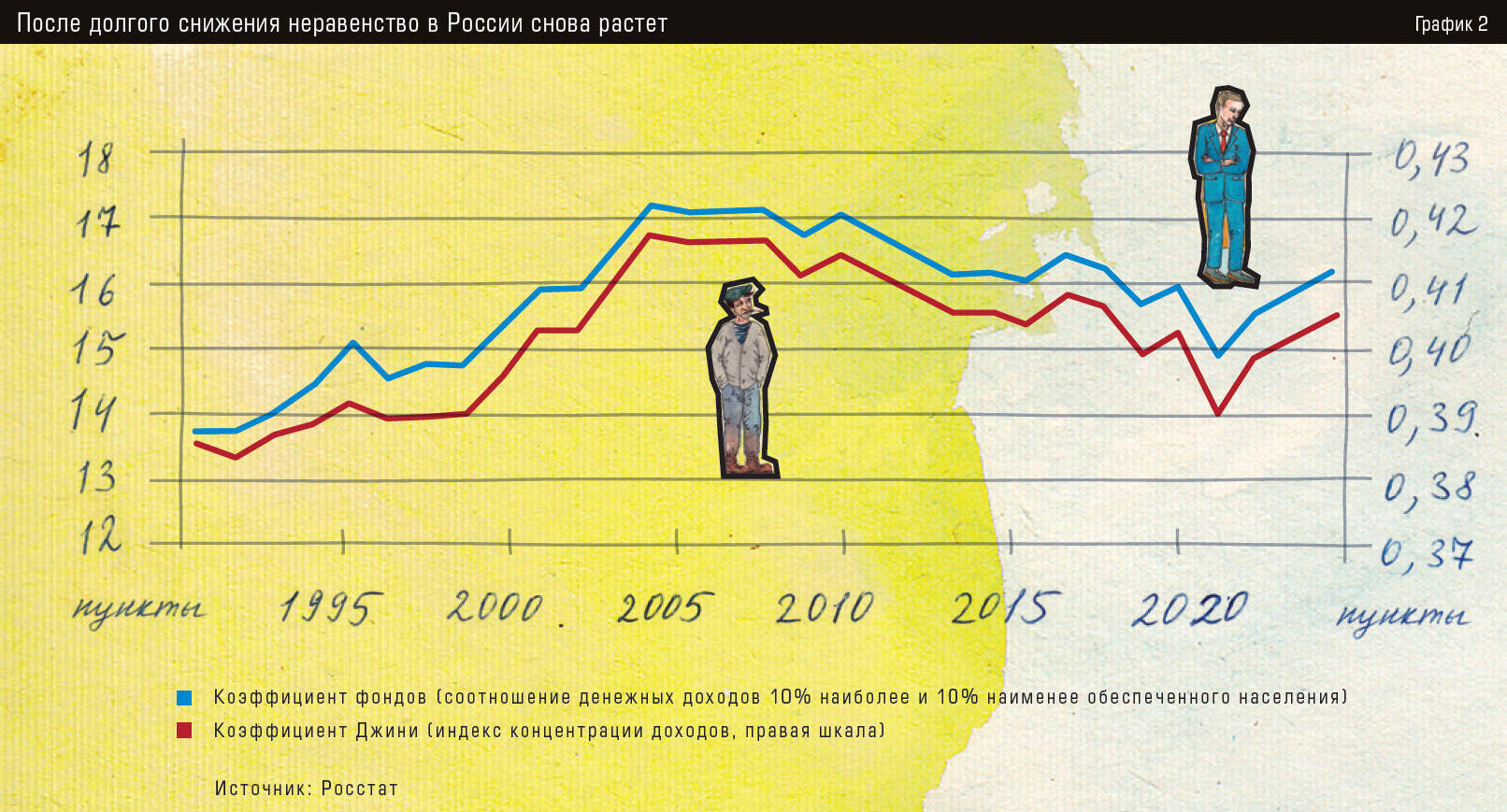

В 2022 году неравенство резко снизилось, достигнув значений, которых мы не видели двадцать лет. Но в 2023-м разрыв в доходах между самыми бедными и самыми богатыми снова начал расти, и этот процесс продолжается и сейчас.

Один из главных показателей неравенства — коэффициент Джини, который показывает отклонение фактического распределения доходов от равномерного и изменяется от 0 (полное равенство) до 1 (полное неравенство). У нас коэффициент Джини в 2022 году снизился до 0,398, но к первому полугодию 2025 года вырос до 0,411.

Еще один показатель — уже упоминавшийся коэффициент фондов: соотношение денежных доходов 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного. В 2022 году он упал до 14, значения начала 2000-х, но теперь поднялся до 15,4. В целом эти два коэффициента вернулись к значениям 2019 года, до пиков 2007-го нам еще далеко (см. график 2).

Похоже, что плавное снижение неравенства на протяжении многих лет начиная с 2011 и кризисы 2020 и 2022 годов, когда оно сокращалось довольно резко, отложили проблему в долгий ящик. Но в последние пару лет неравенство снова начало набирать обороты.

В выигрыше специалисты и менеджеры

Конечно, макроэкономические показатели вроде коэффициента Джини всю картину не показывают. Например, коэффициент Джини в 2003 и 2023 годах был практически одинаковым (0,403 и 0,405 соответственно), однако уровень жизни населения изменился существенно. Например, в 2000 году на 100 домохозяйств, по опросам Росстата, приходилось 124 телевизора, 98 стиральных машин, шесть персональных компьютеров и 28 легковых автомобилей. В 2023 году ситуация значительно улучшилась, на 100 домохозяйств было 177 телевизоров, 103 стиральные машины, 46 персональных компьютеров и 67 легковых автомобилей. Трудно предположить, что все эти дополнительные блага осели только в самых богатых семьях. Да и наше недавнее исследование показало, что доступность товаров за последние двадцать лет для людей со средними и даже низкими зарплатами серьезно выросла (подробнее см. «Насколько мы стали богаче», «Монокль» № 40 за этот год). Стоит также отметить, что общие реальные располагаемые доходы населения росли каждый год с 2021-го по 2024-й, причем в 2024 году (+7,3%), быстрее, чем в 2022-м (+4,5%).