Можно ли доверять решениям такого ИИ?

Главная проблема распространенных сейчас генеративных нейронных сетей — неумение работать с семантикой, или со смыслом. Эти ограничения свидетельствуют о необходимости симбиоза технического и смыслового методов работы искусственного интеллекта

Прошло всего три года с тех пор, как на рынок вышли ChatGPT и еще ряд сервисов на основе генеративных нейросетей, а искусственный интеллект уже доступен миллиардам. И, наверное, именно столь широкое его использование стало причиной того, что все чаще встает вопрос: а что производят эти нейросети, можно ли им доверять? Апологеты генеративного ИИ, как правило, морщатся: дескать, само собой разумеется, что ответы сеть дает не точные, а приближенные к эталону или, если эталона нет, то к тому, что вы от нее ожидаете. «Но это все равно отлично, — продолжают они, — так как сети пропускают огромный поток информации и находят такие закономерности, которые никакой человек выявить не в состоянии». Описать эти закономерности словами они, правда, не могут, но, может быть, это и не понадобится. Сети, мол, сами научатся управлять всем, что им доверят, а как они это будут делать, для миллиардов и не важно.

Однако, похоже, такие ответы уже никого не удовлетворяют. И все чаще звучат новые вопросы: в правильном ли направлении развивается ИИ как технология; надо ли тратить такие гигантские ресурсы именно на генеративный ИИ; и как человечеству грамотно использовать тот технологический аппарат, который уже сегодня создан в рамках развития всего широкого направления, обозначаемого как искусственный интеллект? Но для того, чтобы ответить на них, надо, как ни печально, погрузиться в саму суть ИИ — узнать, как эта штука работает. Что мы и делаем с доцентом учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя Виктором Углевым*.

* Виктор Углев — кандидат технических наук, доцент учебно-научного комплекса информационных технологий Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя, член Российской ассоциации искусственного интеллекта, эксперт Института наследия современного общества РРГУ.

— Для начала хотелось бы понять: то, что мы сегодня называем искусственным интеллектом: генеративные модели, машинное обучение, лингвистические модели, — это единственный вариант реализации того, что задумывалось как машина, приближенная по свойствам к человеческому разуму?

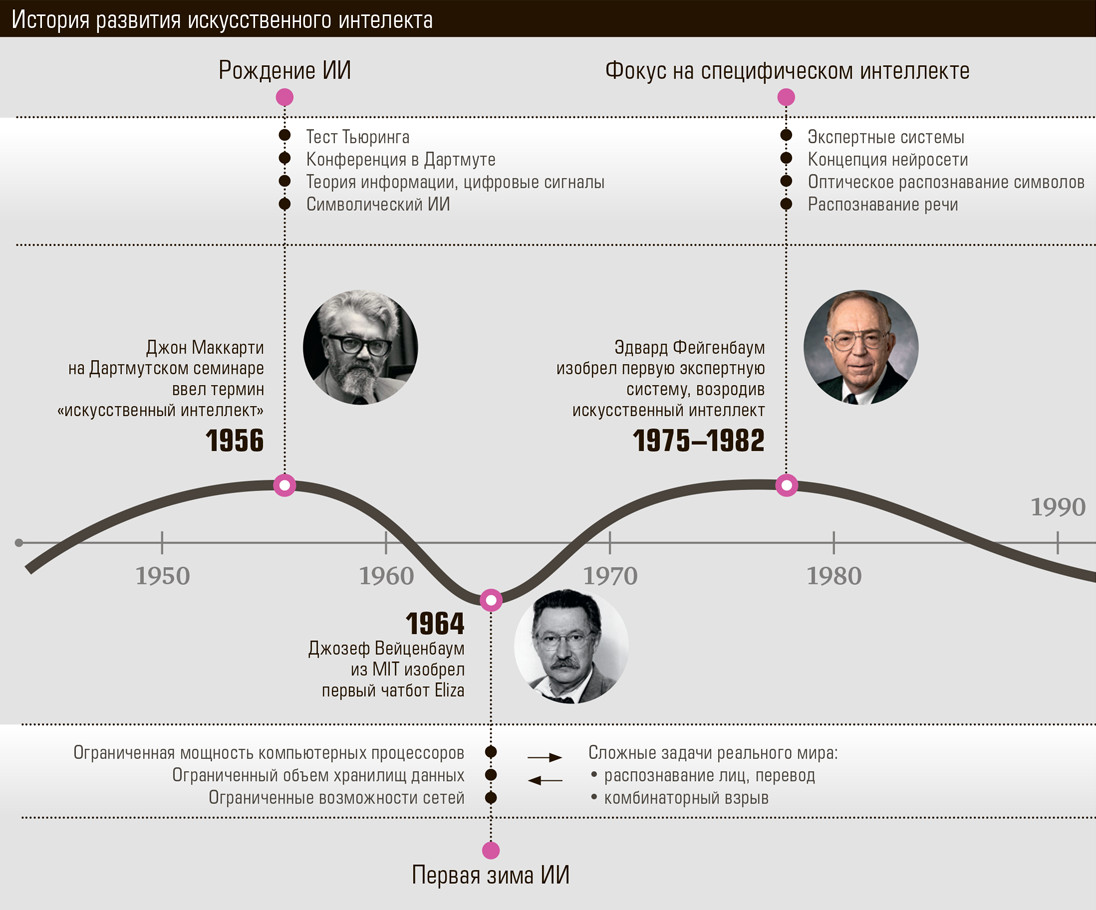

— Изначально идея искусственного интеллекта была сформулирована в 1956 году на Дартмутской конференции. Оттуда пошел и термин «искусственный интеллект». Тогда математики и технари задались вопросом: а можем ли мы заставить машину работать по такому же принципу, как и человеческий мозг? И если можно воспроизвести человеческий мозг искусственно, то почему бы не получить искусственный разум? У нас это переведено было не очень удачно как «искусственный интеллект», но изначальная коннотация была «разум».

И на этой же конференции столкнулись с тем, что многие вещи, свойственные человеческому разуму, неформализуемы или плохо формализуемы. Тогда же появилось еще одно направление науки — когнитивные науки, или когнитивная психология. И оба направления стали развиваться параллельно, потому что были ориентированы на одну и ту же задачу. Технари понимали, что они решают техническую часть задачи — пытаются технически воспроизвести биологические механизмы, а «когнитивщики» стали делать упор на вторую сигнальную систему, присущую человеку. То есть мы мыслим с помощью понятий, законов, концепций, умеем абстрагироваться.

— Что такое вторая сигнальная система?

— Это речь и язык. Когда мы говорим, мы оперируем образами. Каждый термин у каждого человека имеет субъективно окрашенную образную составляющую, и поэтому мы, говоря об одном и том же, говорим о разном. И получилось так, что появилось два разных течения. Течение, которое ориентируется на знания как на работу с образами, с идеями, с концепциями (так называемый символьный, или нисходящий, подход к ИИ). И течение, которое пытается воспроизвести биологические принципы работы мозга техническими средствами, в частности сымитировав механику работы клеток-нейронов (биологический, или восходящий, подход к ИИ).

— А что тогда уже было известно о механике работы нейронных клеток?

— Еще до этого, в 1943 году, появилась модель Уоррена Маккаллока и Уолтера Питтса, в которой они попытались построить простую математическую модель работы искусственного нейрона. Потом, в 1957 году, появились работы Фрэнка Розенблатта, который дооформил эту модель, и она легла в основу будущих нейронных сетей. Если упростить описание, то была реализована идея простейшего триггера, который при превышении определенного уровня возбуждающего сигнала переключается с позиции «выключено» на «включено» и тем самым пропускает через «клетку» сети сигнал дальше. А если уровня входного сигнала недостаточно, он сигнал дальше просто не пропускает. Первой попыткой создать искусственный интеллект как раз было использование этой модели — из таких искусственных нейронов построили сеть. Но так как это было время больших и довольно медленно работающих компьютеров, то вначале была создана самая простая модель, когда нейроны выстраивались в ряды (слои), а связи между ними описывались обычными матрицами с числами (синаптическими весами). Получалось что-то, отдаленно напоминающее структуру естественной нейронной сети, но очень примитивной.

— То есть имеется в виду, что они как бы передавали сигнал по многим вертикалям, а вертикали между собой не взаимодействовали?

— Нейроны выстраивались в ряды (их называют слоями), и между соседними слоями организовывали связи «все-со-всеми». Так сигнал шел от входа в нейросеть последовательно через все слои и на последнем демонстрировал результат просчета какойлибо задачи. Нейроны с одного слоя могли взаимодействовать только с нейронами следующего слоя. А синаптические веса обновлялись тогда, когда алгоритм обучения их изменял таким образом, чтобы сетью была выявлена закономерность в исходных данных (минимизирована ошибка относительно эталонных решений).

Розенблатт предложил и доказал ряд теорем, о том, что искусственная нейронная сеть (персептрон) может обучаться (теорема о сходимости). В 1958 году он спроектировал и сделал первый нейрокомпьютер — «Марк-1». Ученые увидели, что такие системы обучаются, не просто запоминая решения, а улавливая общий принцип решения. То есть если вы учите сеть складывать числа на примерах только с целыми, а потом даете ей дроби, то она будет более или менее правильно складывать дроби. Вы нейронную сеть этому не учили, но принцип система уловила.

— А как это описывается математически?

— С позиции математики это процесс оптимизации нелинейных функций. То есть если мы можем правильно построить функцию в узловых точках, то аппроксимирующая кривая, проходящая через эти точки, все возможные промежуточные решения вам тоже даст. И важно — и это было доказано в работах Розенблата, — что начать обучение можно с произвольного состояния значений весов сети, то есть их не надо сначала как-то подбирать. Но так как каждый раз это разный набор исходных настроек, то сходиться он может по-разному. Поэтому две обученные нейронные сети на одном задачнике будут, во-первых, иметь разную конфигурацию, а во-вторых — давать неодинаковые решения.

— Чем еще интересны нейронные сети?

— Искусственный нейрон — это стабильная конструкция. Меняются только синаптические веса у связей между конкретными нейронами. И каждая связь имеет собственное числовое значение, которое говорит о том, будет она усиливать проходящий сигнал или тормозить.

То есть на вход мы подаем пример, сеть его прогоняет через себя и на выходе дает ответ. Мы сравниваем с эталонным ответом и говорим: «О, у тебя большая разница». И специальными алгоритмами, например back propagation, который был специально для этого разработан, сеть начинает корректировать веса так, чтобы быть ближе к верному ответу. Когда сеть зафиксировала ошибку, она определяет, какие нейроны дали больший вклад в ответ, и начинает их веса корректировать в плюс или в минус, двигаясь от выхода к входу сети. Таким образом, вся задача обучения нейронной сети сводится к тому, что нужно решить задачу итерационной оптимизации, чтобы разница между эталонным ответом и итоговым выходом сети была минимальной. Но это считается не для одного примера, а для группы примеров, то есть для учебной выборки задачника. Сейчас это модно называть датасетом (dataset).

— Если вернуться к вопросу о противопоставлении двух подходов — искусственного интеллекта и когнитивного подхода…

— Тут нельзя говорить о противопоставлении. Они разные. Когнитивный (нисходящий) подход вышел из когнитивной психологии. Когнитивная психология во многом связана с психологией восприятия знаний. Та ее часть, которая занялась познавательными процессами человеческой психики, оформилась как раздел психологической науки. А часть, изначально связанная с искусственным интеллектом, стала основой для инженерии знаний, входящей в саму науку ИИ. Она занимается осмыслением механизмов принятия решений и формализацией знаний в памяти компьютера в виде баз знаний.

— Но те, кто говорил о разуме, в частности в научной школе Виктора Константиновича Финна, больше говорили о когнитивном подходе?

— Они говорили о разумном сочетании. Если вы обратили внимание, у Виктора Константиновича есть интеллектуальные системы первого, второго и третьего типа. ИИ первого типа — это те системы, которые учатся на логике, на правилах, на законах. И в этом случае в систему закладываются готовые знания. ИИ второго типа — это системы, которые учатся на статистических рядах или выдвигают гипотезы по единичным прецедентам. И, как и в случае с нейронными сетями, они именно учатся. А третий — это сочетание того и другого. Так вот, исходная идея нормального искусственного интеллекта предполагает, что у нас нет противопоставления — левополушарного и правополушарного мышления, знаний и статистики. Предполагается, что это разумный синтез.

Первые попытки сделать символьный ИИ оказались достаточно ограниченными. Но когда Розенблатт предложил свою идею персептрона на базе искусственных нейронов, она тут же завоевала огромную популярность, а когнитивная линия полностью ушла в тень.

После смерти Розенблата разгорелась большая дискуссия, в частности с Марвином Минским, который справедливо указал, что сеть учится не совсем так. И предложил, во-первых, свою модификацию нейронных сетей. И одновременно стал возвращаться к тому, что должна быть логика.

В чем недостаток нейронных сетей? Во-первых, каждый раз вы будете получать немного разные решения. Например, вам нужно управлять пассажирским самолетом с помощью автопилота. Даже сама вероятность появления разного решения в одной конкретной ситуации — это уже не очень хорошо. Поэтому в системах ответственного назначения к искусственным нейронным сетям относятся настороженно. Во-вторых, нейронные сети не умеют объяснять, почему получен тот или иной результат. Максимум, что сеть может сказать: «Я решила так, потому что вы мне на входе дали вот это. Хотите больше? Вот вам на пять миллиардов матрица с синаптическими весами. Анализируйте!»

Поэтому довольно быстро стало понятно, что нейронные сети ограничены в своих возможностях. Тогда еще компьютеры были не столь быстродействующие, и наступила первая «зима искусственного интеллекта». В качестве альтернативы появились теории, которые сейчас также включаются в восходящий ИИ: это методы кластеризации, часть методов датамайнинга, эволюционные вычисления. А в нисходящем подходе появились экспертные системы, семантические сети, онтологии. Именно экспертные системы стали локомотивом развития ИИ на некоторое время, показав свою высокую эффективность.

— Почему?

— Потому что нетривиальную, сложную задачу хорошо решают только профессионалы. Эту задачу сами эксперты могут формализовать, проработать технологию решения; потом инженеры по знаниям вкладывают эти знания в базу знаний интеллектуальной системы. Такая экспертная система не только дает высококвалифицированные логичные и стабильные ответы, она готова вам по шагам объяснить, почему она пришла к тому или иному умозаключению. Доверие к такому подходу изначально было высоким, так как он не давал галлюцинаций и был всегда проверяем. Да и ресурсов на хранение и обработку баз знаний не требовалось много.