Казус Донского

В 1389 году умер великий князь Владимирский и Новгородский, князь Московский Дмитрий Иванович Донской, у которого осталось шесть наследников мужского пола. Ответственный правитель, он, конечно, составил завещание, но написано оно было так, что толкование его до сих пор вызывает споры.

Почва для противоречий

Главная причина разногласий — это порядок наследования московского престола.

Дмитрий Донской поделил владения по своему усмотрению. Великое княжение Владимирское отошло старшему сыну Василию, а два жребия (две части) Московского княжества он поделил между четырьмя старшими отпрысками (ещё одной частью Московского княжества владел двоюродный брат Дмитрия Донского Владимир Храбрый). Также в завещании было оговорено, что в случае смерти князя Василия его удел переходит к следующему по старшинству сыну Донского. Имени он не написал, но и так понятно, что следующим был Юрий Дмитриевич.

Многие современные комментаторы полагают, что этот пункт — переход княжения Юрию — был предусмотрен на случай, если Василий умрёт бездетным. Но напрямую это сказано не было и стало причиной дальнейшей... неразберихи? усобицы? войны? Выбирайте сами.

Взвешенное решение

Правление Василия Дмитриевича вполне можно назвать славным. 36 лет на престоле, присоединение Нижегородского и Муромского княжеств, Вологды, Устюга, земель коми. Ему удалось даже 12 лет не платить Орде дань (правда, после единственного за время его правления нашествия хана Едигея выплаты пришлось возобновить). Так бы и продолжал, но в 1425 году в Пскове его застигла эпидемия чумы. Князь спешно уехал в Москву, однако болезнь словно следовала за ним, так что Василий I скончался, оставив всего одного сына и три завещания.

Дело в том, что у Василия Дмитриевича было пять сыновей, но четверо умерли раньше отца, так что последнюю волю он несколько раз переписывал. В первой духовной грамоте он всё оставил сыну Ивану (умер в 1417 году), а во второй и третьей — Василию, самому младшему. Учитывая юный возраст наследника, Василий I перечислил в завещании возможных опекунов: литовского князя Витовта (деда юного князя), двоюродных и троюродных дядей… Не упомянут был только Юрий Дмитриевич, следующий по старшинству брат Василия I. А мы помним, что по завещанию Дмитрия Донского он вроде бы получал всё. И он об этом не забывал.

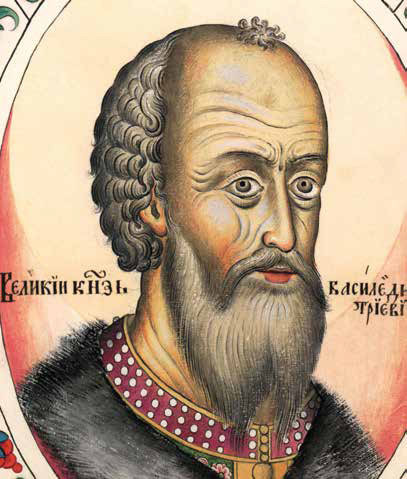

Фреска

Ризоположенской

церкви в Кремле,

1644 год

Итак, в феврале 1425 года Василий I умирает. Конечно, его малолетний наследник реальной власти получить не мог, фактически престол в Москве перешёл в руки его матери Софьи Витовтовны, митрополита Фотия и боярина Ивана Всеволожского. Понимая, что Юрий Дмитриевич тут же вспомнит завещание Донского и спорную формулировку, Фотий решает упредить его претензии на великое княжение и приглашает присягнуть племяннику. Юрий было поехал, но вдруг повернул назад. Поступок более чем красноречивый: так дядя продемонстрировал, что намерен побороться за власть.

Исследователь русского Средневековья Александр Зимин отмечал, что Юрий Дмитриевич, скорее всего, думал даже не о собственных перспективах. В то время ему уже исполнился 51 год, учитывая тогдашнюю продолжительность жизни, возраст почтенный. Сам он спокойно княжил в Звенигороде, в Новгороде. Но у него подросли четыре сына. Из них лишь младший Иван ни на что не претендовал: вполне вероятно, он страдал неким душевным недугом. Остальные три отпрыска — Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный — были вполне амбициозны. Каждому из них Юрий хотел оставить достойную вотчину. А для этого нужен был ярлык на великое княжение.

Проба сил

Юрий Дмитриевич свои намерения особо не скрывал. Правда, дядя и племянник заключили временное перемирие до Петрова дня, 29 июня 1426 года. Юрий начал собирать силы в Галиче, а Василий II (конечно, не он сам, а его опекуны) постарался привлечь на свою сторону братьев Юрия — Андрея, Петра и Константина Дмитриевичей. Всем им были пожалованы новые земли, и они с удовольствием присоединились к племяннику. Союзники, которых удалось собрать Василию II, превосходили войско дяди, и тот решил уйти в Нижний Новгород.